Évolution de la consommation : l’exemple français

LE MODÈLE REVENU-ÂGE-GÉNÉRATION

Un modèle économétrique de projection de consommation par poste – coefficients budgétaires – par effets âge – génération – revenus vise à expliquer la répartition des dépenses des ménages en fonction de ces trois dimensions clés.

L’effet âge

Il reflète les variations de consommation selon les étapes de la vie : les jeunes consacrent une part importante de leur budget à l’éducation et à l’équipement tandis que les personnes âgées privilégient les dépenses de santé et l’épargne.

L’effet génération

Il capture les différences structurelles propres à chaque cohorte, liées à des facteurs historiques ou culturels, comme les habitudes numériques ou les préférences alimentaires, qui influencent durablement leurs comportements.

L’effet revenu

Il décrit la manière dont les ménages allouent leurs ressources en fonction de leur niveau de vie, conformément à des lois budgétaires typiques (comme la loi d’Engel), où la part des dépenses alimentaires diminue à mesure que le revenu augmente.

Le modèle économétrique s’appuie sur des données historiques transversales (dites de panel) issues d’enquêtes de consommation (ici les comptes nationaux annuels et les enquêtes budget des familles de l’INSEE) pour estimer ces relations.

En se concentrant sur les tendances structurelles de long terme, ces coefficients permettent de projeter les parts budgétaires dans le futur, en intégrant les évolutions démographiques (vieillissement de la population) et les changements dans la répartition des revenus (neutralisés ici). Ce type de modèle est particulièrement utile pour anticiper les transformations durables de la consommation dans une économie développée.

LIMITES DU MODÈLE

Les coefficients du modèle sont spécifiés en fonction des variables âge, génération et revenu, sans inclure les effets de périodes comme les cycles conjoncturels et les chocs macroéconomiques entraînant des variations de prix relatifs entre biens ou de revenus par classe, ou encore les variations liées aux stratégies d’offre, à la réglementation, aux ruptures technologiques… L’inférence d’hypothèses expertes sur ces dimensions et variables d’époque permet d’aboutir à des scénarios alternatifs de consommation par poste autour de la tendance structurelle âge-revenus-génération.

Classification des dépenses contraintes et discrétionnaires

Le coefficient budgétaire d’un poste représente la part des dépenses pour le poste en question dans la consommation totale.

Dépenses contraintes pré-engagées

Au sens de l’INSEE, les dépenses pré-engagées rassemblent des dépenses des ménages réalisées dans le cadre d’un contrat difficilement renégociable à court terme. Celles dont les élasticités prix sont les plus faibles (la consommation du poste résiste quand les prix augmentent).

Elles comprennent les postes de dépenses suivants :

- Les dépenses liées au logement ainsi que celles relatives à l’eau, au gaz, à l’électricité et aux autres combustibles utilisés dans les habitations ;

- Les services de télécommunications ;

- Les frais de cantine ;

- Les services de télévision (redevance télévisuelle, abonnements à des chaînes payantes) ;

- Les assurances (hors assurance-vie) ;

- Les services financiers (hors assurance vie).

Afin de tenir compte des contraintes sociales au-delà des engagements contractuels, nous ajoutons par convention aux dépenses pré-engagées les dépenses difficilement arbitrables au nombre desquelles on compte :

- L’ensemble des dépenses de communication ;

- Les dépenses de santé ;

- Les dépenses d’éducation.

Dépenses arbitrables (ou libres) et dépenses loisirs

Le solde des dépenses se divise en dépenses de loisirs d’une part et dépenses arbitrables, dites encore libres ou discrétionnaires, d’autre part sur lesquelles les ménages peuvent arbitrer.

Parmi ces dépenses arbitrables :

- Soins et effets personnels ;

- Transport ;

- Meubles, articles de ménages et entretien courant de l’habitation ;

- Articles d’habillement et chaussures ;

- Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.

Parmi ces dépenses Loisirs :

- Hôtels, cafés et restaurants ;

- Loisirs et culture ;

- Boissons alcoolisées et tabac.

Dépenses autres (incluant les postes suivants) :

- Protection sociale ;

- Assurance-vie ;

- Autres services.

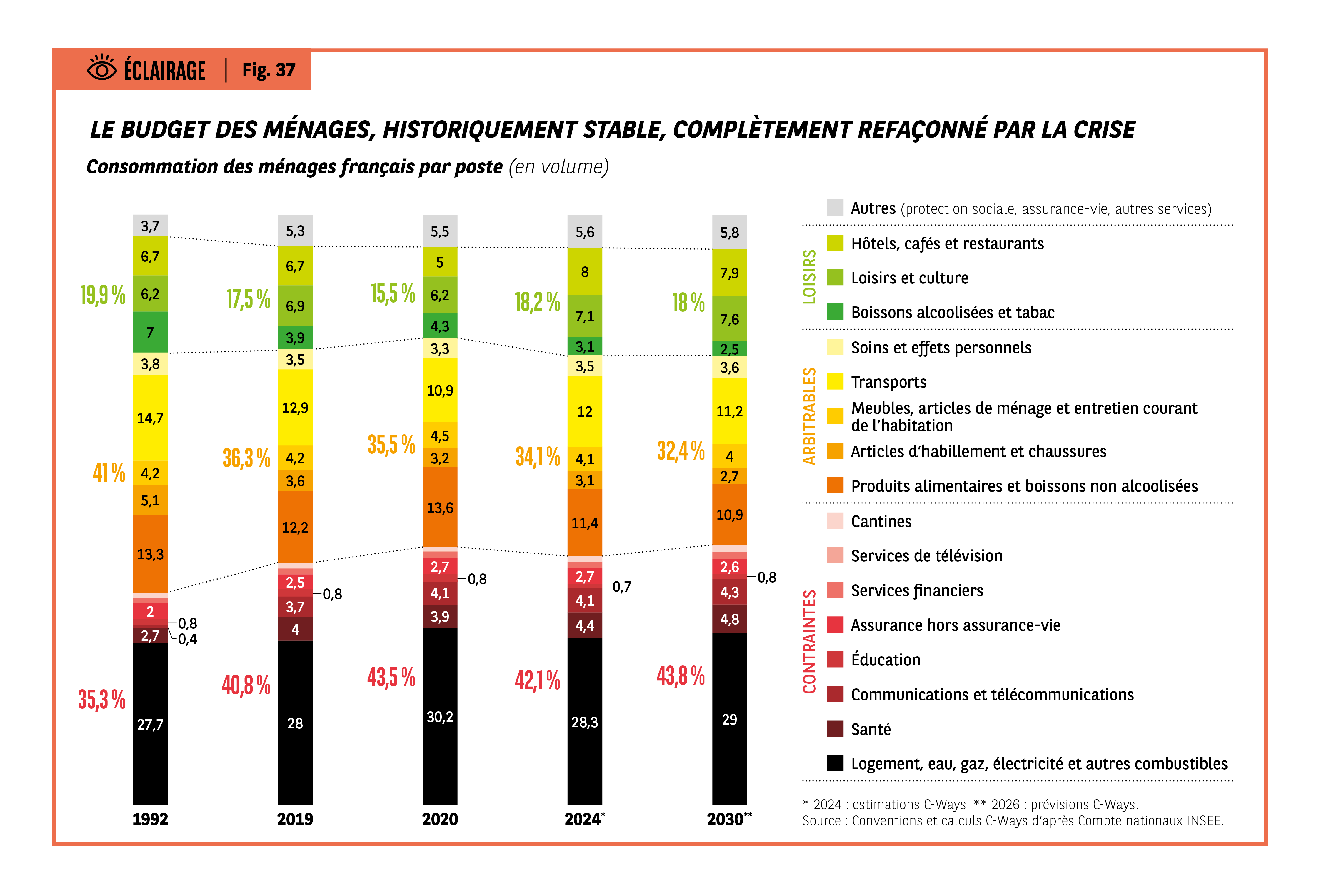

Fig 37 – Répartition du budget des ménages françaisats 2017-2023 et Chiffre d’affaires Spotify 2013-2023

Télécharger cette infographie pour vos présentations Contexte

Répartition du budget en pourcentage par postes de consommation, années 1992, 2019, 2020, 2024*, 2030** (*estimations, **prévisions).

Éléments visuels

Cinq colonnes empilées représentant : contraintes, arbitrables, loisirs, autres services. Chaque colonne est segmentée en postes précis.

Données principales (totaux par grande catégorie)

1992 : Contraintes 35,3 %, Arbitrables 41 %, Loisirs 19,9 %, Autres 3,7 %.

2019 : 40,8 %, 36,3 %, 17,5 %, 5,3 %.

2020 : 43,5 %, 35,5 %, 15,5 %, 5,5 %.

2024* : 42,1 %, 34,1 %, 18,2 %, 5,6 %.

2030 : 43,8 %, 32,4 %, 18 %, 5,8 %.

Lecture synthétique

La part des dépenses « contraintes » augmente régulièrement, tandis que la part des dépenses « arbitrables » diminue. Les loisirs restent stables.

Source

C-Ways / INSEE, conventions et calculs ; 2024 estimations, 2030 prévisions.

Contexte

Répartition du budget en pourcentage par postes de consommation, années 1992, 2019, 2020, 2024*, 2030** (*estimations, **prévisions).

Éléments visuels

Cinq colonnes empilées représentant : contraintes, arbitrables, loisirs, autres services. Chaque colonne est segmentée en postes précis.

Données principales (totaux par grande catégorie)

1992 : Contraintes 35,3 %, Arbitrables 41 %, Loisirs 19,9 %, Autres 3,7 %.

2019 : 40,8 %, 36,3 %, 17,5 %, 5,3 %.

2020 : 43,5 %, 35,5 %, 15,5 %, 5,5 %.

2024* : 42,1 %, 34,1 %, 18,2 %, 5,6 %.

2030 : 43,8 %, 32,4 %, 18 %, 5,8 %.

Lecture synthétique

La part des dépenses « contraintes » augmente régulièrement, tandis que la part des dépenses « arbitrables » diminue. Les loisirs restent stables.

Source

C-Ways / INSEE, conventions et calculs ; 2024 estimations, 2030 prévisions.

Les chiffres clés :

- 9 Européens sur 10 pourraient envisager de consommer moins

- 3 sur 4 accepteraient de consommer différemment

- 4 sur 10 achètent davantage de biens reconditionnés qu’il y a 10 ans

- 1 sur 2 assume d’acheter des produits fabriqués loin de chez lui

- 2 sur 3 accordent peu ou pas d’importance aux marques

- 4 sur 10 achètent plus de biens immatériels qu’il y a 10 ans